杨振宁走后,翁帆近况曝光:穿35块帆布鞋,带34箱手稿搬离旧居,吃饭仅两荤一素,杨老留下的钱够她用到

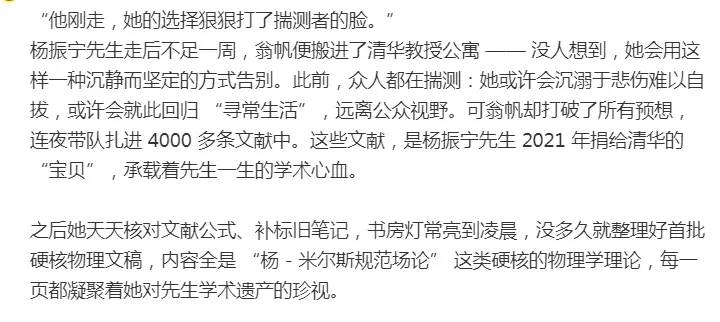

“她带着34箱手稿,穿着一双35块的帆布鞋,离开了那栋别墅。”

不是在逃,也不是落寞。是告别,是整理,是重新开始。

曾有人说,她是“杨振宁的太太”,是“老夫少妻”的代名词,是精心计算的“人生赢家”——可如今,谁还敢轻易下定义?

在外人眼中,她或许失去了背靠的大树,退场了;但在她自己的人生里,才刚刚翻开新的一页。

她不是谁的影子,她是翁帆。

01、搬离旧居:不是退场,是独立

那天,清华南边的教授公寓门口,出现了一辆小货车。

没有奢华家具,没有保镖随行,只有34箱贴着标签的纸箱——每一箱,都是杨振宁先生留下的手稿和信件。

她亲自搬运,戴着手套,一箱一箱地安放在新住所。

邻居们说,她从不张扬。吃饭还在学校食堂,点的还是“两荤一素”,和以前一模一样。

有人好奇:她真的不缺钱吧?

早有人爆料,杨老生前留给她的资产,“吃到八十岁都绰绰有余”。

但她没有改走“名媛路线”,反而更像是退回了普通人群里——却也更自在、更真实。

有人说她清苦,其实她只是——不炫耀。

02、没有婆媳,没有育儿,只有一个“她自己”的人生

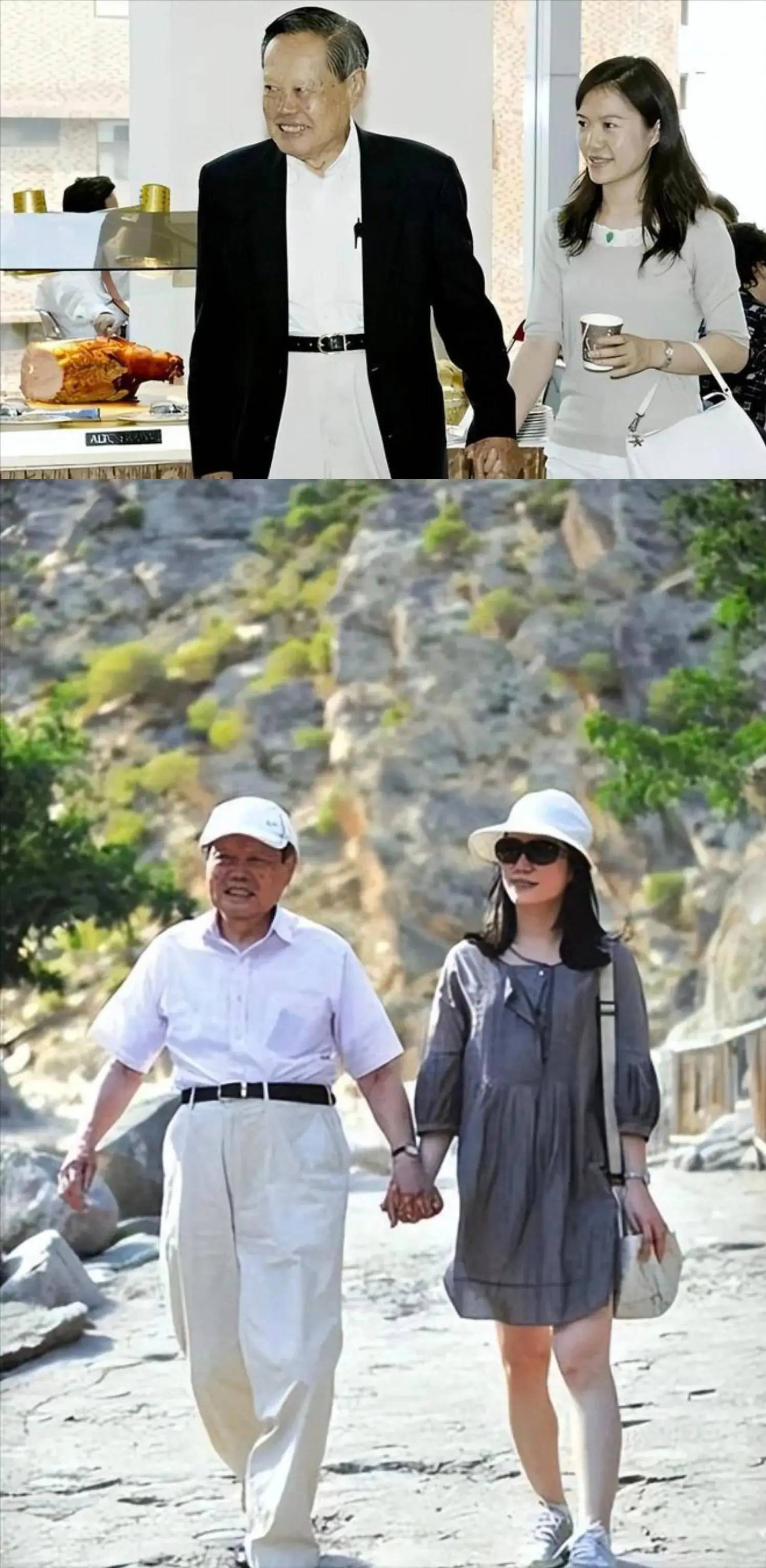

很多人不理解她当年的选择,28岁的她为什么会嫁给82岁的杨振宁?

“图房?图名?图钱?”

但你真了解她吗?

她不是少女,也不是花瓶。结婚前,她有过一段婚姻,也有过自己的人生规划。

她不是被动接受,而是清醒选择。

没有婆婆的烦,没有孩子的拖,也没有工作上的压力,她有的是——读书的自由,旅行的时间,还有清华的博士学位。

你以为她是杨振宁的“陪伴者”,其实她一直是一个“成长者”。

十年如一日地读书、翻译、照顾、学习,她用实际行动,证明这段婚姻不是交易,而是双向滋养。

03、杨家态度曝光:不是“外人”,而是“一家人”

杨振宁走后,外界最关心的,除了遗产,就是:杨振宁的孩子们会不会和翁帆“翻脸”?

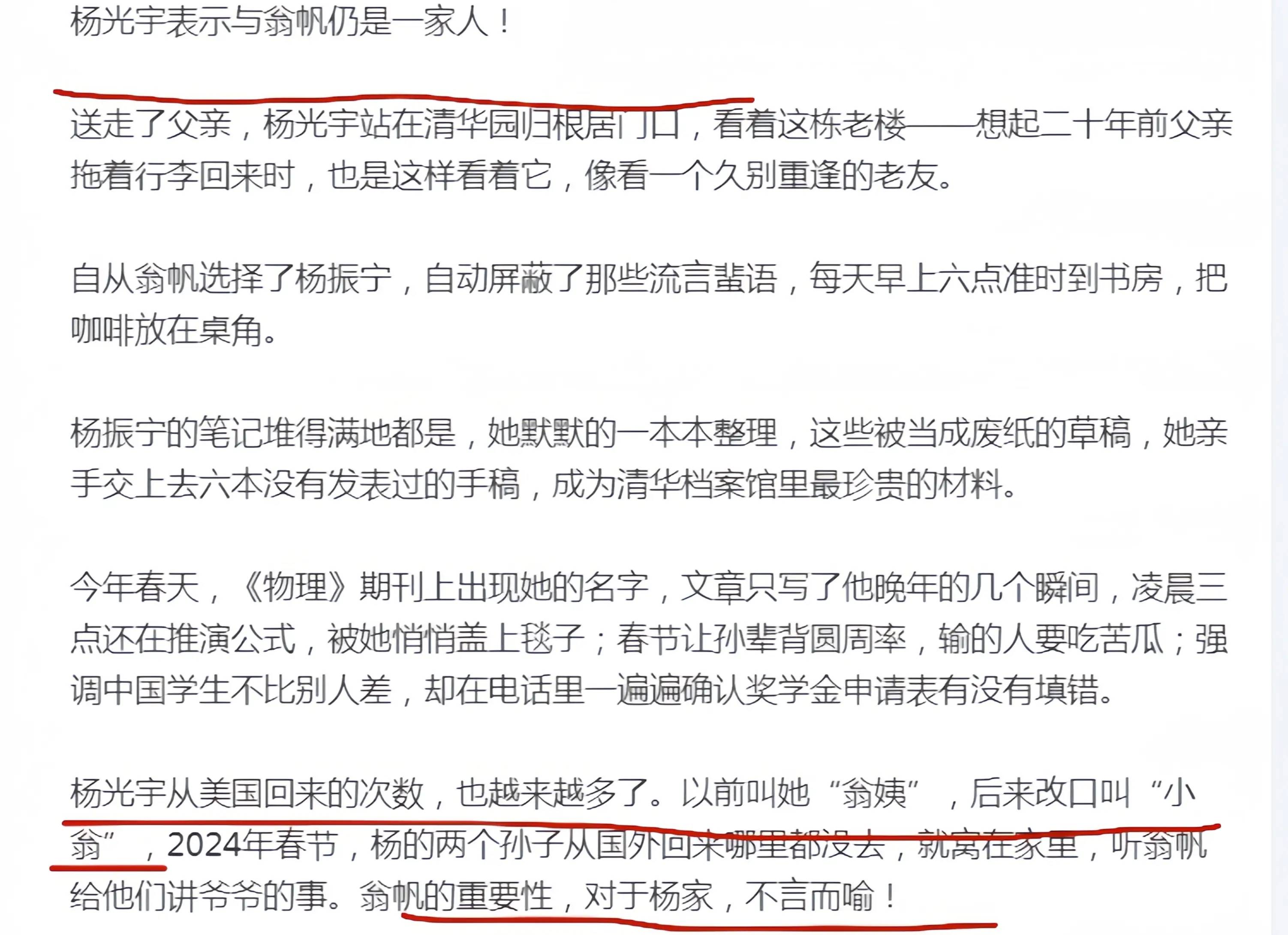

但出人意料的是,杨振宁次子杨光宇公开表示:“小翁仍然是我们一家人。”

这句话,意味深长。

曾经称她“翁姨”,后来改口叫“小翁”。这不是简单的称呼变化,而是认可,是尊重。

在告别仪式上,翁帆不是“客人”,而是“家属代表”,排在第一。

很多豪门家庭都因为财产闹得一地鸡毛,但杨家没有。

没有争产,没有排挤,只有体面和情义。

这背后,是杨振宁留下的风骨,也有翁帆二十年如一日的隐忍和付出。

04、一个女人的修行:不是被看见,而是被理解

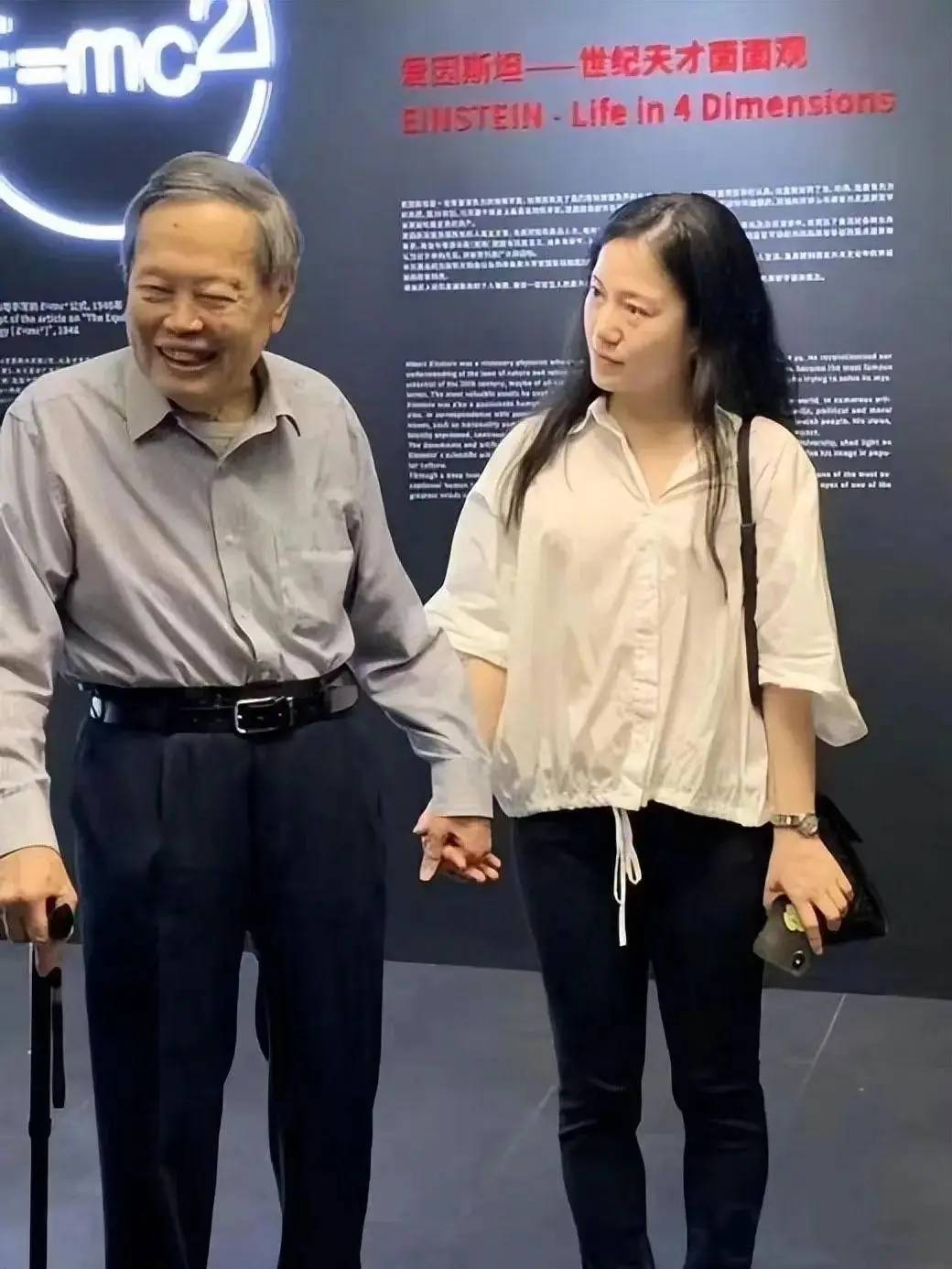

婚后,她没有变成“贵妇”,也没有活在镜头前。

她在清华读博士,翻译论文,参加学术会议,甚至在杨老病重时,亲手护理、陪伴。

她的生活,从来不只是“谁的妻子”这么简单。

她有她的书桌、她的讲台、她的世界。

有人说她是“站在巨人肩膀上的女人”,但她没躺着享福,而是一步步往上走。

她把婚姻当成协奏,而不是独奏。

她说:“我若改嫁,也不会认为是失败,而只是另一种开始。”

这句话背后,是极大的自信和通透。

不是依附谁,而是活出自己。

05、反观娱乐圈:谁能活成“自己”?

看看娱乐圈的那些“豪门联姻”:豪门媳妇、名导太太、资本联姻……最终有多少人能真正活成自己?

多少人婚后被困在名利场,变成“附属品”?又有多少人,被一段关系消耗殆尽?

翁帆的故事,像是一面镜子。

她没有因为婚姻失去自我,也没有因为舆论改变轨迹。

她活得很慢,很静,很清醒。

这在喧嚣浮躁的娱乐圈,是一种罕见的定力。

06、网友评论区炸了:从“图钱论”到“女神范”

以前,网上对她的评价,几乎一边倒:“图他的钱”“等他死”“算计成功”。

但这次她搬家,网友看完照片之后,风向变了:

“她真的没图什么。”

“人家活得比我们还简单。”

“她哪是图钱?她是图灵魂。”

还有人说:“她变好看了。”

是的,真正的幸福,会在脸上写出来。

不是浓妆艳抹的精致,而是由内而外的松弛与从容。

07、写在最后:活成谁的样子不重要,重要的是——她做了自己

人生的意义,不在于别人怎么看你,而在于你想活成什么样子。

翁帆没有“赢麻了”,也没有“惨兮兮”。

她不是传奇,也不需要是“榜样”。

她只是一个女人,在做自己选择后,坚定地走了下去。

她的生活不需要滤镜,不靠标签,不靠人设。

她让我们明白:好的人生,不是嫁得多好,而是活得多清醒。(原创:叫我月姑娘)