看完《沉默的荣耀》才懂:历史不是电影,它把余震留给活着的人

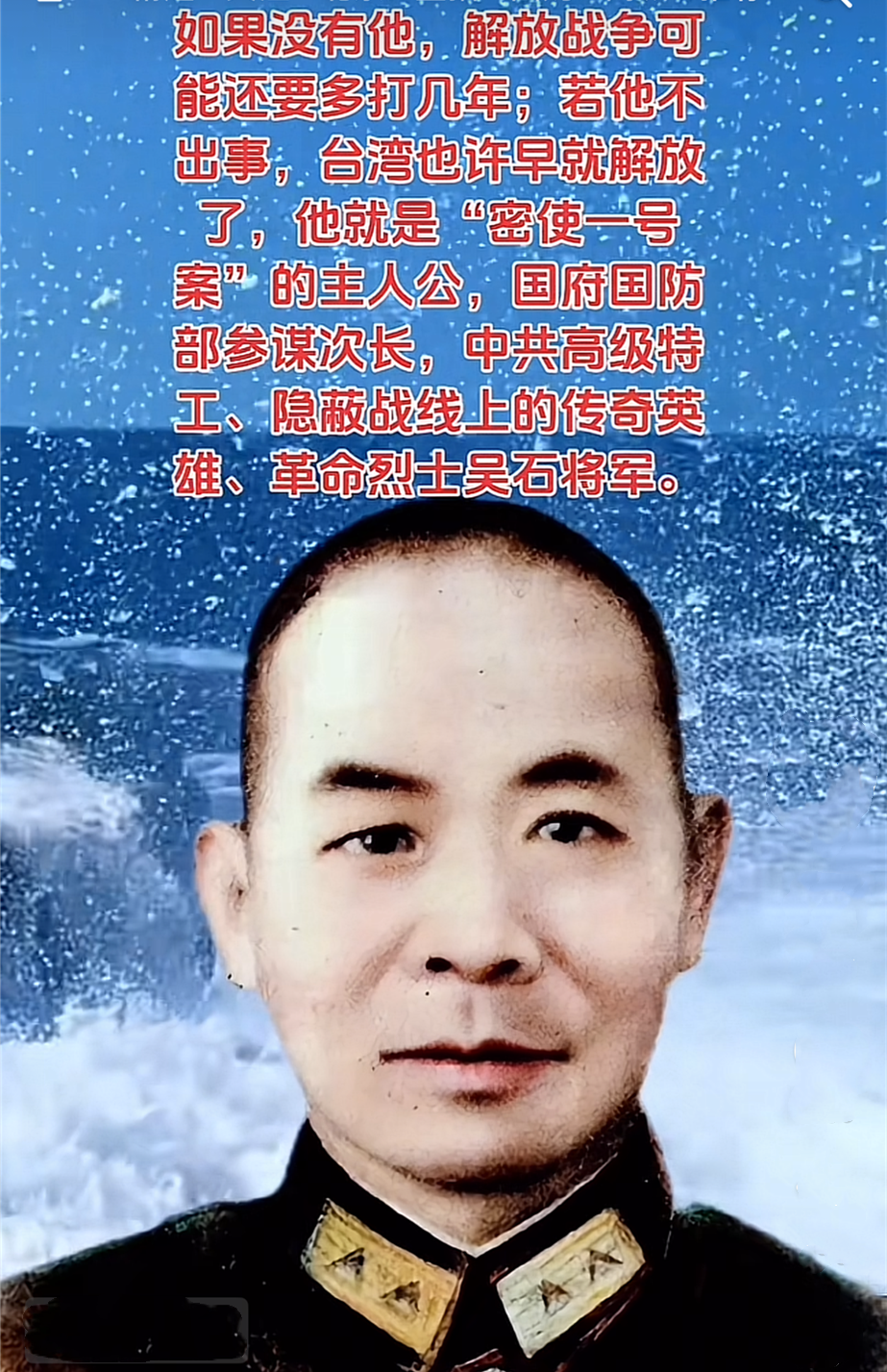

"1950年马场町的枪声定格了吴石将军的信仰,却让一个家庭在余震中飘零四十年。从上海秘密联络到台北情报网,这位国军高官把灯藏进袖中行走刀锋;当7岁幼子还不懂永别,16岁女儿已用针线撑起破碎的家。历史不是电影——它让英雄选择枪口,却让亲人咽下米价、补丁和三十年的沉默。"

1950年6月10日,台北马场町刑场传来枪响,到1994年4月22日遗骸入殓香山公墓,两个时间点把一段信仰与一家人的命运钉在史书上。

那年夏天,马场町靠近河道,闷热常常压在地面上不散。

吴石将军走进枪口时才56岁,脸上的平静被许多人记住。

有些选择不是激昂,而是知道走到这一步,后面的人要承担什么,他仍然不后退。

说起起点,还要往前看三年。。。。。。

1947年春,吴石对国民政府失望透顶,通过好友何遂辗转同共产党方面建立联系,随后在上海与中共中央上海局的领导人会面。

这不是一时冲动,他当时已是有分量的军政高层,日常接触的都是会议、情报、命令,能感知到政局的走向。

有人劝他谨慎,他却开始为我党工作,像把一盏灯藏进袖子里,走在光与影的缝隙间。

到了1949年,解放战争的脚步逼近台湾。

吴石选择赴台,意在配合地下党组织推进“解放全台湾”的准备工作。

这一步,朋友们都劝他留在福州,至少安全些。

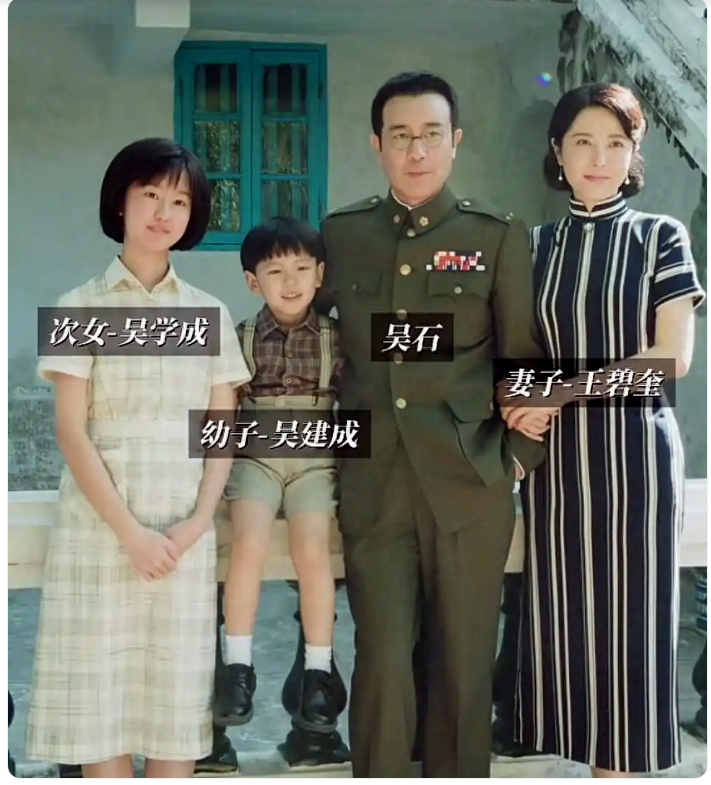

历史的记载中,有说当时的安排要求他携家眷同行。

这意味着他的决定会把妻子和孩子也带上这条不归路——

关于这一点,我总在心里打结,信仰的重量有时压向最柔弱的人!

1949年6月,他抵达台湾

表面上是国防部参谋次长的高官,实则利用职务搜集情报、搭建网络。

那时的台北城夜里常有宵禁,路口会见兵哨,他的工作就像织网,细线不可见,拉一拉要稳。

隐蔽战线的工作,不是电影里的快意,而是每天打开抽屉都要确认文件是否放回了同一条夹缝。

转折来得很快

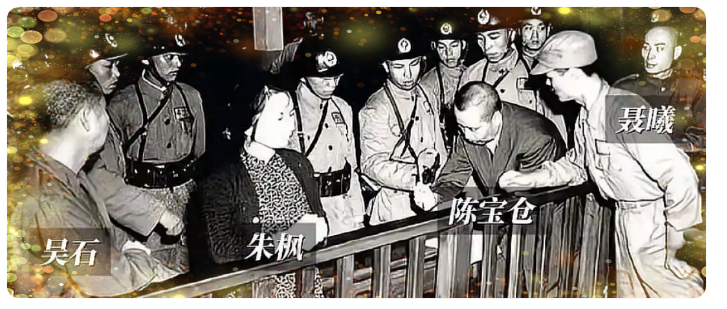

1950年1月,因叛徒出卖,台湾的中共地下党组织遭到破坏。

此后两个月里,许多人被盯上,门铃像预警器一样让人心惊。

1950年3月1日,特务在他家把他逮捕,搜出的东西成了铁证,他被押上囚车。

那段时间传出的消息不多,关于狱中酷刑的叙述也不需要夸张。

他坚贞不屈,这是后来人反复确认的态度与事实。

![]() 1950年6月10日,吴石在马场町就义

1950年6月10日,吴石在马场町就义![]()

他留下一句自书的诗,“五十六年一梦中,声名志业总成空……”

这句常被引用,我第一次读到时并不悲,反而觉得像是在对自己过去的平静告别。

枪响以为是终点

其实它只是把余震推给了还在活着的人

家因为这声枪响,散成了四个方向

夫人王碧奎被关进牢里,出来后带着两个年幼的孩子过日子。

那时的台湾物价并不低,一个人撑起一家,最现实的就是每天能不能凑齐下一顿饭钱。

大儿子吴韶成和大女儿吴兰成留在上海。

得知父亲死讯后,与台湾这边逐渐失了联络。。。。。。

不是薄情,有时是环境逼人把情绪锁进抽屉里,不然日子过不下去。

最让人心里一酸的,是二女儿。

吴学成16岁,本该在教室里背课文,却辍学在街边摆摊,给人缝补衣裳。

她的手在那几年学会了快和稳,针脚要齐,拉链要顺,顾客才会再来。

为了减轻家里负担,她不到20岁就匆匆嫁人。

我不愿用“早婚”去评价,那是为了撑起一个空下来的家。

与其说她被动承受,不如说她把生活的锋刃握在了手心。

最小的儿子那年只有7岁。

吴健成还不懂什么是“从此无父”。

好在后来他争气,考上了台大,又去美国留学。

读书是很多家庭能想到的最稳定的出路。

你能在他的经历里看到一个孩子把命运从缝隙里往外推。

一别就是三十年

一家人在美国重逢时,王碧奎已经81岁。

她走路慢,白发簇在后脑,像把时间的尘落在肩上。

握手、抱抱、沉默,这是很普通的一场团聚,普通到你会想,他们也许头一天还在为谁去买菜吵了几句。

1993年,王碧奎去世

后来她的骨灰被带回国内,与吴石同穴。

1994年4月22日,吴石的遗骸入殓于北京香山公墓。

这对分离了43年的夫妻,总算在地下完成一场迟到的相逢。

时间继续往前走

2025年9月30日,《沉默的荣耀》在CCTV-8、爱奇艺、咪咕视频开播。

用真实姓名、真实事件铺陈吴石等人的潜伏经历。

导演杨亚洲在接受采访时说了一句话“历史需要被诚实凝视,让穿越时空的信仰之光重新照亮当下的精神高地”。

这句话我抄在本子上,它提醒我们——

剧集不是替历史圆一个好看的结局,而是把真实放到灯下给人看。

看剧的人会被情节带着走,我也一样。

但每当看到枪口、暗号、密电,我会想到另一条明线:家里谁去买米,谁在深夜熄灯后缝补下一件衣服。

隐蔽战线的英雄用生命做了抉择。

他们的孩子在生活里做了另一种抉择。

选择忍耐、选择负重、选择把话咽回去。

历史不是电影,它会把余震留在人间,这句话我愿意反复提醒自己。

我还会想起两位常被忽略的名字。

国投身中央特科无线电通信科。

在“西安事变”前夕冒险采办零件。

成功组装100瓦电台。

让联络得以顺畅,这样的技术细节看似冷冰冰。

其实是把风险扛在肩头的温热。

陈为人,1932年接手中央文库。

“开箱必读”的分类整理看起来像文员工作。

却在妻子被捕、自己入狱、与组织失联的重压下依旧守住文件。

最后牺牲时年仅38岁。

两人的故事放在吴石身边,更能看见一个群体的隐形脉搏。

把视线拉回吴石一家

很多细节至今仍让人心软。

比如那封写下“声名志业总成空”的遗句。

它不是把一切否定,而是把“名与业”放下,留出空间给“义”。

比如那场美国的团聚。

照片里的笑容并不灿烂。

像刚把心里一块石头放下,又担心下一块会不会更重。

在这些微小的场景里,我们能摸到历史的体温。

有人问

这样的牺牲值不值得?

我不敢给绝对答案。

事实是,1947年的联系、1949年的赴台、1950年的叛变与抓捕、6月10日的就义。

一环扣一环;

事实是,王碧奎坐过牢、吴学成辍学、吴健成读书出国、三十年后再相见、1994年香山公墓入殓。

这些都能查到。

感受是,我们肯定英雄,也该看见英雄的家。

因为下一次历史拐弯,承担的人很可能还是他们。

写到这里,我更愿意把一句话留给屏幕前的你:隐蔽战线的光,照亮的是战场,也照亮厨房里的灯。

我们纪念不是为了把痛美化。

而是为了知道有人确实在黑暗里站过很久。

等这部剧播完

你也许会在生活里更愿意对身边的负重者轻一点。

这大概是历史给我们的最具体礼物。

愿马场町的风不再带着硝烟味,愿香山的松针落下时轻一点,愿每个被余震撞过的家庭都能慢慢复原。

这不是口号,是一天一天过出来的真心话。

记住名字,也记住那些没被记住的名字。

这篇文章,到此为止。

愿这段沉默的荣耀,在你心里亮一瞬就够。(来源:百度网)